Secret Novel

Secret

Novel

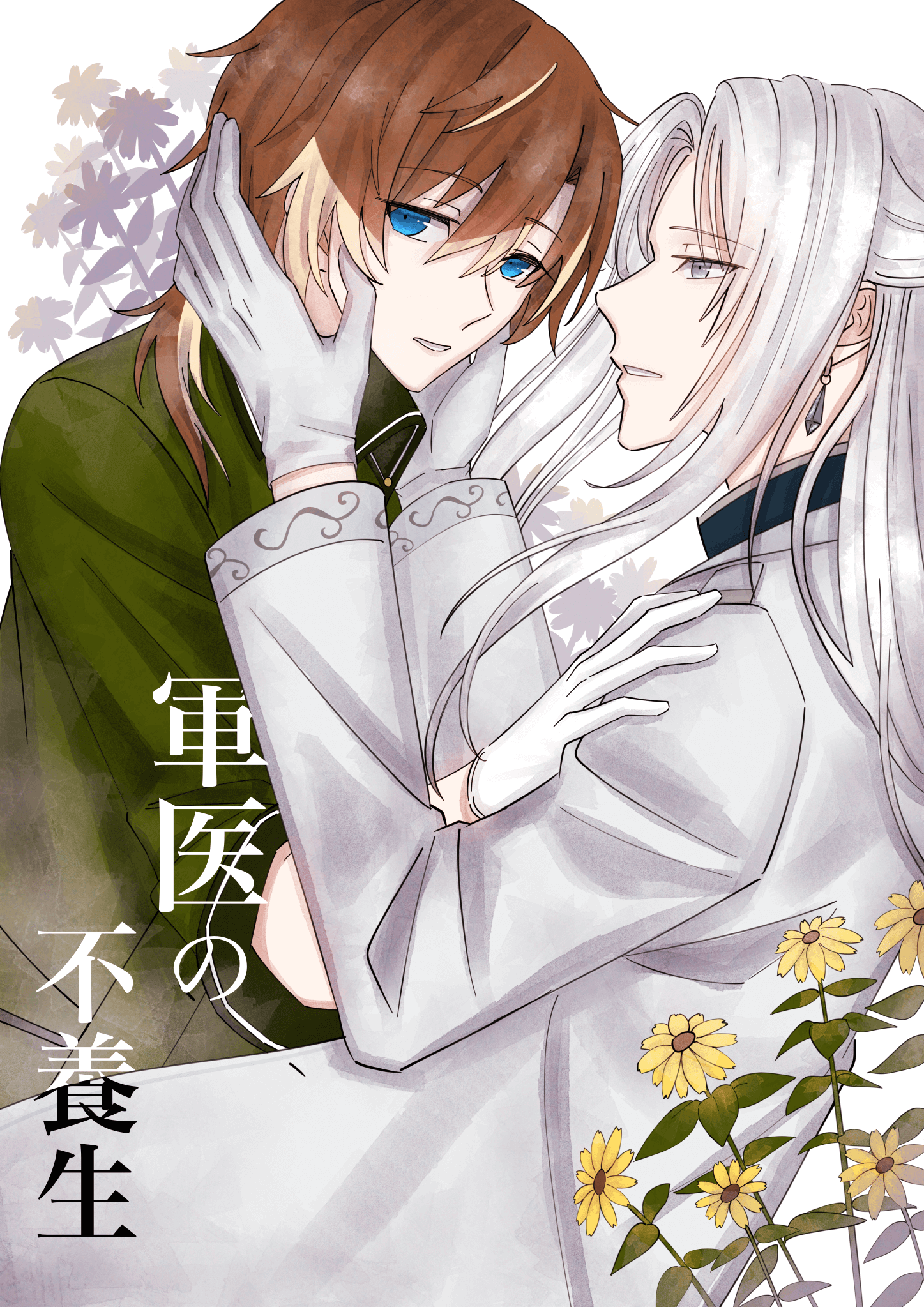

シークレット小説

医者の不養生

どうすれば、この気持ちから逃れられるのか。手錠も檻もないのに、私は、臆病だ。

目の前に石の橋があれば叩いても渡らないだろう。ただ、あの頃の自分は渡ってしまったが。一度苦しみを味わってしまったら避けようとするのが生き物の正常な思考回路だろう。もう渡らない。ひび割れた硬い地面に彼の血を見た日に、そう決心したんだ──

◆ ◆ ◆

終業のチャイムがスピーカーから聞こえた。

「では、今日はここまで」

教卓の上に広げていた教科書類をまとめ、教室の扉に手をかける。

「あの…先生、この後お時間ありますか?」

「ああ、大丈夫だけど。分からないところがあった?」

「ここなんですけど…」

この学園には良い子が多い。勉強熱心でこうして不明点を聞きに来るほどだ。教員として務める自分にとってはとても光栄なことだ。普段は保健室で雑務をこなしつつ具合が悪くなったり怪我をした生徒の面倒を見ているのだが、今日は急に欠勤した保健体育の先生の代わりに授業を受け持ったのだ。昔からたまにこういうことがあるとはいえ、教壇に立つのは、どうも慣れない。だが──

「ありがとうございました」

「分からなかったらまた聞きにおいで」

導いてあげなくては。私のように間違ったレールに進んでほしくない。特に更生プログラムの生徒たちには。

「お疲れ様です。先生」

「お疲れ様です。先生」

保健室に戻ると保健委員のフェンネルくんがコーヒーを入れてくれる。苦い湯気が鼻をくすぐった。

「ありがとう。留守番ご苦労様」

良い子だ、と頭を撫でようとしたが、その手は空をかいた。

「や、やめてください…!もう、やることが終わったので失礼します」

「待って…」

思わず彼の腕を掴んで引き止めてしまう。特に用があるわけではないのに。そのまま、私が届かないどこかへ、行ってしまう気がして。

「離して…!」

普段とは違う剣幕に、驚きと困惑で、手の力が、徐々に抜けていく。

「もう、俺に構わないでください!」

呆気にとられている私を置いて、彼はそそくさとドアの向こうに消えた。

苛立ちからだろうか、いつもより少し強めで、それでいて乱れている彼の足音が遠ざかっていくのを、ただ聞いている。いや──聞くことしかできなかった。

コーヒーは熱気を失って、デスクの上で冷たく佇んでいた。苦味だけを残して。

この前、彼に治療を施した時にした約束──あれは嘘の誓約だったのか。約束を受け入れて良い子に守っているならば、あんな態度にはならないだろう。何か、嫌われることをしただろうか。

彼にはレールを外れてほしくないのに。あの日の自分にどこか似た雰囲気を感じて、無意識に目で追ってしまう。彼も、こんな気持ちだったのだろうか。私のような、堕落した結末に陥ってほしくない。ただの私の後悔から来る我が儘なのは、分かっている。あの時固く決心をしたのに、気づいた時にはそれが揺らいでいて、こんな私らしくもない約束をさせてしまった。

やはり私の推測は間違っていたのだろうか。臆病なくせに欲があるせいか、突き放して見捨てたくない。だが、私といるときみまで失ってしまいそうで、とても怖い。彼は私と一緒にいてはいけないのだ。このまま、あの約束を破棄すれば、彼と私は、苦しまないで済むだろうか。幸せに、なれるだろうか。

今夜は眠りにつくのが 怖い。

◆ ◆ ◆

──やっと、彼と再会できた。そう思ったのに。無情にも、誰もいない暗いベッドルームが私の視界へと突きつけられる。夜の明かりに照らされた雨粒の影が、遮光カーテン越しに流れ落ちていく。あの時と、同じだ。雨音だけが、私の周りに響いていた。

拠り所を失った手は、体は、汗ばんで震えている。もう過ぎたことだと分かっているのに、意思に反して、透明な光がただただ流れ行く。酸素が、薄いように感じた。精神安定剤を取ろうとした手が、ナイトテーブルに積まれた本を床に散らす。紙の匂いと共に、挟んでいた栞がベッドの下に滑り込んで行った。手元も、視界も、思考も、上手く制御できずに錠剤が手のひらからこぼれおちる。見えるもの全ての輪郭が、幾重にも重なって見える。何錠あるのか分からないが、飲まなければ。軍医失格かもしれない。用法・用量を守るのが基本なのに。自分の管理すら、できない。

あぁ、死を選ぶことすらできない臆病な私も、連れていってくれたら良かったのに。意地悪な人。これはあまりにも、ひどいお仕置きだ。

◆ ◆ ◆

昼下がりの静かな保健室にノックの音が響いた。

「はい、どうぞ」

引き戸をガラガラと開ける音と共に、複数人の足音と話し声が、閑散とした室内の隅まで届いた。

「先生ぇ〜、この子体育の授業で怪我しちゃったみたいでぇ」

派手な女子生徒が怪我をしている大人しそうな女子生徒を支えながら保健室に入ってくる。

「この椅子に座って、怪我をよく見せてごらん」

「し、失礼します…」

「失礼しま〜す!」

派手な女子生徒がつられてそのまま保健室に入ってこようとする。

「きみはだめ。見たところ健康そうだし、付き添いでしょう?授業に戻りなさい」

「えぇ〜あたしもお腹痛い〜」

指で髪をくるくるといじりながら、駄々をこねている。お腹が痛い人間は、そんな仕草をする余裕もないはずだが。

「本当に痛くなったら来なさい。診てあげるから。−−−水で洗うよ。しみるかもしれないけど我慢してね」

適当にあしらいながら擦り傷の手当をする。ため息と共に派手な女子生徒は帰って行った。

「フェンネルくん、新しいガーゼ出してくれる?」

手が離せない中、ガーゼを使い切ってしまったため、彼に助けを求めた。

「……」

だが、聞き取れるのは私が手当をする音だけだった。

「フェンネルくん?」

聞こえていなかっただろうか。椅子を回しながら振り返り、もう一度言おうとフェンネルくんに視線を移す。

「……あ、ガーゼです」

彼は、ようやくこちらに気づいたのか、新品のガーゼを段ボールから探し出して、私に手渡した。その間、私と彼の視線が交わることは、なかった。

「あぁ…ありがとう」

ガーゼで傷を覆い、清潔にするように伝えて大人しそうな女子生徒を帰した。

◆ ◆ ◆

『もう、俺に構わないでください!』

昨日、フェンネルくんの口から出た言葉を、何回も、思い出してしまう。彼は医療品を整理しながら、手が止まっていた。その瞳は何を見ているでもなく、ただ窓の外の木々を、写していた。最低限のやるべきことはしっかりやってくれるが、今朝もぼーっとしていたり、最近様子が変だ。彼くらいの年代の心が不安定で繊細なのは、よくあることだし理解している。疲れているだけですぐに元に戻るだろうと考えていたが、どうにも、危なっかしくて心配になる。私への言葉も、仕草も、瞳も、虚ろだ。

校庭のサッカーゴールや倉庫の輪郭だけが取り残されたように、世界が宵に飲み込まれていく。それとは対照的に、保健室内は蛍光灯が眩しいくらいにデスクや床を、冷たく、照らした。

「疲れているなら、休みを取ってゆっくりしなさい」

日誌にペンを走らせながら、背中越しにフェンネルくんに話しかける。

「大丈夫です。俺がいないと保健室が荒れるでしょうし」

備品のチェックと清掃をしているフェンネルくんが、体勢を変えたのだろう。彼の服の布が擦れる音が聞こえる。

「ほんとに、助かっているよ。くれぐれも無理はしないように」

言いながら、すっかり冷めたコーヒーを飲み干す。

「……しないで」

揺れる小さな声で、ボソッと何かを呟いたようだった。

「?」

何かと思い、ペンを置いて思わず振り返る。

「優しく、しないでください」

ほうきを持って床を見つめたまま、彼は今にも泣き出しそうな声で、吐き捨てた。

「俺にあんなことしておいて、暴言まで吐かれたのに、俺にも、他の人にも、優しくするんですか」

彼の、ほうきを握る手がぎゅと音を立てた。髪で隠れた眼からは大粒の雫が溢れ、頰に跡をつくることなく床で跳ねた。

「ここにいる以上、私は教師であり軍医だ。分け隔てなく接するのは当然だろう」

椅子から立ち上がり、彼の方へ歩みを進めながら言う。ポケットから取り出したハンカチで彼の涙を拭こうとしたが、体ごと外方を向かれ、その拍子に畳んであったハンカチが落ち葉のように広がりながら落ちた。

「俺の気も知らないで…っ」

涙を手で拭いながら、それでも溢れてくるその奥は、怒りと悲しみに満ちていた。

「先生失格ですよ…!」

彼が私にそんな言葉を向けるなんて。そんなはずない。

「…っ」

頭では理解しようとしていても、意思とは裏腹に、私の体はフェンネルくんを壁際へ追い詰めてしまう。一瞬怯んだ彼の瞳は、すぐにまた勢いを取り戻し、私を、睨みつけた。

「っ…先生なんて、大嫌いだ…!!!」

「っ…先生なんて、大嫌いだ…!!!」

室内の酸素がなくなって、まるで、真空になったように、空気が張り詰めた。

彼は、秋風のように、私の腕の中からするりと抜けると、そのまま、振り向かずに廊下へと駆けて行った。

先生失格でも、いい。彼に嫌われたことが、心臓にトゲを刺す。全身の血液が逆流して沸騰するような感覚を覚えた。鼓動が、うるさい。

俺は、今、どんな顔をしている…?

◆ ◆ ◆

「おや、珍しい」

アイザックの弟−−アランくんが保健室のドアに手をかけてこっちを見ていた。

「別に俺は平気だけど、戦闘訓練の先生が行けってうるさくて」

腕から血を流しながら、面倒くさそうに生徒用の椅子に座る。その紅い匂いに、おぞましさを思い出して、少し躊躇する。

「派手にやられたね。ここに腕を置いて。止血するからじっとしてて」持って来た机に彼の腕を置いて、ガーゼを当てて強く押さえる。

「この間、一冊の本を読んだんだ」

「犬猿の仲である家同士の息子と娘が、お互いに惹かれ合う話なんだ。神父に手伝ってもらって密かに結婚式を挙げるんだが、ある理由から、彼は殺人を犯して街を追放されてしまう。彼女が神父に相談しにいくと、神父は仮死状態になる薬をくれる。二人を駆け落ちさせる計画だったんだ。墓参りに来た彼には伝わっていなくて、仮死状態の彼女を見て本当に死んでいると思い込んで毒薬を飲んで自殺した。目覚めた彼女も、死んでいる彼を見て彼の短剣で自殺してしまうんだ」大人しく治療を受けつつ、左上に目を動かしながら、山崩しをするように彼は少しずつ語った。

「想い合っているのは素敵だけれど、痛ましい話だ。フェン……」

止血が終わり、彼の腕にガーゼを当て、包帯を巻いていく。ガーゼを固定するのを手伝ってもらおうと、無意識に、フェンネルくんの名前を口にしかける。

「…?」

急にバケツいっぱいの水を被ったような、訳のわからないような顔をしていた。

「いや……何でもない。それで?」

彼は、今日は来ていないんだった。昨日の出来事があったからか、それとも単なる偶然か。ほっとしたのと同時に、ズキズキと胸に痛みを感じた。

「俺だったらちゃんと確認するし、何度だって自分の気持ちを伝える」

細いのに筋肉がついて筋ばった、傷だらけの指を動かしながら、登場人物に文句を言うように呟いた。

「大事なことだ。よし…手当が終わったからもう行っていいよ」

「ああ。助かった。余計な仕事を増やして申し訳ない」

彼は立ち上がり、表情を変えずに軽く一礼すると、外に足を進めて行った。

「大丈夫だよ。私はそのためにいるんだから」

処置に使ったものをゴミ箱に落としながら、言った。

やはり、ちゃんと伝えるべきか。教師と生徒の関係性だが、彼は、おそらく私のことを好ましく思っていただろう。今はどうか分からないが。彼は保健委員の活動があるから、必然的に一緒に過ごす時間が多くなる。触れ合う時間が多ければ、分かることだってある。私が見ていない時に、彼の目線が私を追っていることくらい、気づいている。好きを利用して、少し虐めすぎたかな。いや、好きなわけ、ないか。きみのためを思えば好きであってほしくない。こんな悪い大人に関わってほしくない気持ちと、ずっと一緒にいたい気持ちがせめぎ合って、心を惑わせ、狂わせている。日誌をつけている今だって、気づけばペンが止まって、頭の中では彼のことを考えている。彼に対して執着以上の感情を抱いている。まだこれには気づかれていないだろうけれど。余程のことがない限り、彼のためを思って、光の方へ押し返すつもりだ。

◆ ◆ ◆

朝日が差し込む保健室で、おそらくフェンネルくんのであろう、足音がだんだんと近づいてくるのを耳にしながら、書類の整理をする。

「おはよう。フェンネルくん、話があるから今日の放課後ここに残りなさい」ドアが開く音を確認してから、彼の瞳に、言う。

「嫌です。また…ひどいことされるに決まってる」

よく眠れていないのだろうか。彼の目の下には隈ができていて、心なしか、まぶたが腫れている気がする。

「されたいんじゃなくて?」

いじわるな目線を向ける。彼は、困惑した様子で、立ちすくんでいた。

「そ、そんなことない…!来ればいいんでしょ!分かりましたよ…」図星か。素直じゃないときは、たいてい、そうだ。

◆

秋の夜長という言葉があるように、職務に没頭していて気づけばもう月が昇っていた。棚の一番 上の段には医療品が綺麗に並べられ、その下の段にはその日に使ったものが乱雑に置かれている。彼はもう帰った──そう思って帰宅の準備を始めようとした時、保健室の扉が開いた。

「来ないかと思った…座って」

窓から差し込む月光が、近づいてくる彼の輪郭を照らした。彼のために片付けずに置いておいた椅子を、指し示す。

「早速本題に入るけど、この前の約束、あれはなかったことにしよう。私が言い出したことだから、罰ならいくらだって受ける」

彼が座ったのを見届けて、鼻から深く息を吸う。椅子に座り、足を組みながら、彼の瞳を逃さないようにじっと見つめながら、言った。

「な、に…言って…」

息が詰まったような声で音を並べている。動揺しているのだろう。次の言葉を言ったら、また、彼の目から透明な雨粒が溢れ出てしまうのだろう。

「私も、きみのことが、嫌いになった。ただの生徒と先生の関係になったら、私はもうきみにちょっかいを出さないよ」

息を吐きながら椅子から立ち上がり、窓の向こうに浮かぶ月を見る。このまま彼を見つめていたら、本心ではないことに気づかれてしまうかもしれないからだ。それに、上を向いていれば、こみ上げたものも、こぼれ落ちなくて済む。

『俺のモノになって──』絡みついたこの言葉のせいで、きみが苦しんでいるのなら、打ち消そう。嫌われたって、いい。

「嫌です…!ごめ…ごめんなさい!先生にひどいこと言ったのも、全部、嘘、です。だから…許して…ください」

今までの態度が嘘だったように、彼の様子が一転した。嘘で、良かった。驚きの中に、真っ先に、この感情が生まれた。だが、何故、私に嘘をつく必要がある?

「…どうして嘘をついたの?」

すがるような視線を冷たく受け流して、ゆっくりと、まばたきをした。

「先生が、ずるいから…俺の代わりなんていくらでもいるでしょう?いろんな人に優しくして…」窓ガラスに映る彼が、我慢するように唇を噛み締める。

「私は、きみのことばっかり、考えているんだけれど」

彼の瞳には、私がどのように映っているのだろう。唇に扇情的な笑みを浮かべ、彼に迫る。

「そういうこと…他の人にも言ってるんでしょう!」

あぁ、この子は、嫉妬しているんだ。苦しそうに、涙を浮かべて、私に、言葉を刺している。

「っ…!」

「っ…!」

彼を引き寄せ、ベッドに座った私の膝の上に、導く。腕で包み込み、首元の髪を掻き分け、首筋に紅い印をつける。わざと、痛く。

「嘘言った罰…と約束の証。こんな気持ちになるのは、きみ以外にいない。きみに大嫌いだって言われた時、すごく、苦しかった。…これからは、嘘でもそんなこと言わないで」

「口へのキスもセックスもしないのは、きみを尊重しているからだ。それに、身体だけの関係も、嫌でしょう?」

「大事に想ってるんだよ、フェンネルくん」

月明かりに照らされた紅い花を指で優しく撫でる。素直に『好き』と、言えないのは、私の中に照れがある証拠だろうか。ちょうど、抱き合う形で、お互いの表情が見えない状況で、心底良かったと思った。

「でも、それとこれでは話が違う。お仕置きが必要だ。」暗がりの方へ向かう。ただ、鍵をかける音が反響した。

彼のネクタイを滑らせて、それで彼の手とベッドの柵を固定する。あの時と同じように。

「覚えてる?忘れてるわけないだろう」

隣に腰掛けると、下をくつろげて、彼のモノを取り出す。ベッドが軋む音と布擦れの音が二人を包み込んだ。

「また、私がちゃんと見ていてあげるから、自分で反省しなさい。2回目なんだから、今度は手を貸さなくてもできるでしょう?」

「そんな……」

一向に素直にならない。戸惑いながら、いやいやと首を横に振るだけだった。

「もっとひどいことされたいのかな」

「っ…やります……!やるから…」

恐怖で少し揺さぶると、ようやく観念したのか自身のを触り始めた。目を細くし口角を上げる。

「…ん…、ふ……」

前よりは手慣れた手付きだ。

「上手だよ」

彼の耳元に口を寄せ、ゆっくり囁く。ついでに、熱い吐息を耳奥に吹きかけてみる。

「っひぁ…っ…やめ…」

耳が弱いようだ。悪戯が成功した子供のように、ニンマリと笑みを浮かべる。涙を浮かべながら赤面しているのが、初々しくて、かわいい。唇で耳たぶを食んだり、耳の形を舌でなぞる。

「ぃやだ…、っ…ん…」

「はぁ…耳…、感じてるの…?手、止まってるよ」

彼にしか聞こえないような声で言う。耳に何かするたびに、ビクンと彼の体が小さく震えた。私に言われて、思い出したように手を動かし始める。

「もっと、ゾクゾクさせてあげる」

耳の奥まで舌を進めていく。ゆっくりと、出し入れを繰り返す。彼のをなぞる手が次第に速く、激しくなっていく。

「ぁあ…っ…んう…、はぁッ…、せんせ…っ…!」

次の瞬間、彼は声にならない声をあげながら、激しく痙攣し、床に白濁としたものを撒き散らした。

「頑張ったね」

「はぁ…ぁ…はぁ…」

涙を溜めた虚ろな目で、肩を上下に動かしながら息をしている。

「でも……」

「はぁ…せんせ……、も…いや…」

「きみの、ここが、ごめんなさいするまで、許さない」

ぐったりする彼とは裏腹に、精を放ってもまだ元気なそれに、人差し指で触れながら言う。それに応えるかのように、ビクッと震える彼が、いじらしい。私が触ったせいか、余計に大きく、硬くなってしまった。少し可哀想だけれど、いじめたくなる。

「元気でよろしい」

手で優しく扱きながら、それを口に含む。

「なに…、して…!せんせえの口、俺ので、汚れちゃう…!やめて…」

「なに…、して…!せんせえの口、俺ので、汚れちゃう…!やめて…」

「ん…、は、興奮、してるくせに」

誰もいない夜の保健室に、淫らな水音が響く。唇と舌を使って吸い付く。彼の顔は上気し、息遣いは私が動くたびに速まって行った。

「はぁ…、っん…、…っ……うぅ…」

どんどん硬くなっていくそれの先端を舌で執拗になぞる。彼のが、熱く脈打っているのを舌に感じる。

「う゛あ…ッ!ぁ…、はぁ…ッ」

彼の顔つきが、蕩けて、ぐちゃぐちゃになっていく。私以外に、そんな顔、見せないでほしい。根元まで咥えこみ、喉で優しく扱く。生理的に起こる嘔吐反射でえずきそうになるが、こらえながら、動きを速くする。

「…ん…っ…ん…ひもひおあおうあえ(気持ちよさそうだね)…」

「んあぁ…ッ、んん、それ…やだぁ…!」

言葉では抵抗していても、身体は熱く私を受け入れている。素直じゃないところが彼らしい。

「んん…イったばっか、なのに…っ、また、イっちゃう…!」

「…良いよ、出して」

その言葉を待っていたかのように、ビクビクと痙攣する彼から、苦い液体が口内に放たれる。それを、舌の上で転がすようにして見せつける。

「ぁ…、はぁ…っ、は…ぁ…、やめて…ください…!」

羞恥心から怒っているようだが、快楽に溶けきった、その顔では、全然怖くない。しばらく味わった後に、ごくり、と音を立てて飲み込む。その音に、恥ずかしさと戸惑いを隠せずに、もじもじしているようだった。

「若いって、良いね」

一瞬、躊躇したが、よくできました、と汗と、涙と、熱で、ぐちゃぐちゃになった頭を撫でる。

「…先生だって、まだ若いじゃないですか」

少し立派になりつつある私のふくらみを、見たのだろう。拗ねるような声色で言った。

「どうかな…」

ごまかすように、窓の近くへ行って、月を眺める。

「お仕置きは、おしまい。もうこんな時間だから、そろそろ帰りなさい。良い子ならね」

今朝、花屋で買ってきたサンビタリアが、花瓶に生けられ、保健室の片隅で、静かに秋色の月光に包み込まれていた。

こんな世界でも生きていたいと思った。

そのくらいきみの手は暖かくて、冷めきった私を溶かした。氷漬けにされた悪魔の封印を解くように。

悪い子になろうと構わない。

石の橋が崩れるなら、私のほうへ、一緒に、堕ちて──